ボクシングやキックボクシングの練習はもちろん、フィットネスやストレス発散のためにも利用される「サンドバッグ」。実は、その名前から想像される中身(充填材)は必ずしも砂とは限りません。

サンドバッグとは本来「砂の入った袋」ですが、砂だけを詰めると非常に硬くなり蹴ったときに「痛い!」と感じるほどです。そのため現在のサンドバッグの中身はほとんどがおがくずや布きれ(ウエス)など柔らかい素材でできています。では、一体どんな中身を選べばよいのでしょうか?

本記事では「サンドバッグ 中身」のキーワードで上位表示を目指し、用途別の中身の選び方から、代表的な充填素材の特徴・メリット・デメリット、効果的な詰め方やバランス調整の方法、安全性・耐久性の注意点、コスト比較、さらに実際の製品例や人気ランキングまでを網羅的に解説します。

サンドバッグの中身について疑問を持っている方、DIYで自作を考えている方、適切な中身でトレーニング効果を高めたい方はぜひ参考にしてください。

※ちなみに「サンドバッグ」という名前の由来は諸説ありますが、日本にボクシングが伝わった当初、中身を空にした袋が輸入されとりあえず砂を詰めて使ったことからそう呼ばれるようになったと言われています(海外では “punching bag” や “heavy bag” と呼ぶのが一般的です)。

サンドバッグと言っても、その使い方や目的によって最適な中身(充填物)は異なります。ここではボクシング/格闘技トレーニング向け、フィットネス・ダイエット向け、ストレス発散・初心者向け、DIY自作・インテリア向けの主な用途別に、適したサンドバッグの中身の選び方を紹介します。

本格的にパンチやキックの打撃練習に使うサンドバッグでは、適度な重さと実戦に近い感触が得られる中身が重要です。プロ仕様の吊り下げ型ヘビーバッグでは、中身に布の切れ端(ウエス)やウレタンフォームをぎっしり詰めて衝撃を吸収させつつ、必要に応じて重量調整のため砂やゴムチップを下部に追加することがあります。

布やウレタンは弾力があり、拳や足を痛めにくいので対人を想定したハードな打撃練習に適しています。一方、砂そのものを直接詰めることは避けるべきです。砂は密度が高く固まってしまうため、長期的にはサンドバッグが石のように硬化し手首への負担が大きくなるとされています。

格闘技向けには重めで安定感がありつつ、衝撃を吸収する柔軟性を持つ中身が理想です。具体的には「布きれ+必要に応じて粒状素材のミックス」がよく採用され、パンチやキックを思い切り打ち込んでも形状を維持し、耐久性にも優れた中身となります。

また、キックボクシングやムエタイのようにローキックや膝蹴りまで行う場合、サンドバッグの下部に重さを集中させておくと安定します。背の高いロングタイプのサンドバッグでは、上部にはウエスやウレタンを、下部にはゴムチップや砂袋を配置し、蹴りの衝撃でも大きく揺れにくいようにバランス調整が行われます。

プロのジムでも、下半分に行くほど硬めになるよう詰め方を工夫している場合があります(古い空手道場では袋に小石をぎっしり詰め、砕けて砂状になったら上から継ぎ足すといった調整をしていた例もあります。現代ではそこまで極端な例は少ないですが、格闘技用途では重さと柔らかさのバランスに特に注意して中身を選びましょう。

自宅でのエクササイズや有酸素運動の一環としてサンドバッグを使う場合、必ずしもプロ仕様の重たいサンドバッグは必要ありません。フィットネス用途では、扱いやすい軽量〜中量のサンドバッグが適しています。

例えば女性や高齢者がダイエット目的でパンチングを行うなら、自立式(フリー standing)タイプのサンドバッグがおすすめです。このタイプは土台となるベース部分に水や砂を入れて固定し、上部はウレタンフォームやエアーで衝撃を吸収する構造が多く、強く打ってもずれにくい設計になっています。

中でもエアータイプのサンドバッグは、空気を入れるだけで手軽に設置でき、重量が比較的軽いので力の弱い方でも扱いやすいのがポイントです。エアー式やフォーム式は打撃音も小さく抑えられるため、マンションなど集合住宅での利用にも向いています。

フィットネス向けサンドバッグの中身は、製品によって様々です。自立型の上部クッションにはウレタンやスポンジが詰まっているものが多く、吊り下げ型でもライトユーザー向けにはウエス(古布)主体で比較的軽め(20〜30kg程度)のものが流通しています。

重量が軽い分、強く打つと大きく揺れますが、エクササイズ目的ならむしろリズミカルに反動を利用して全身運動に繋げることもできます。

一方で「重いサンドバッグほど安定して大きく揺れにくい」という点もあり、本格的な筋力トレーニングには向きません。フィットネス用途では扱いやすさと安全性を優先して「ウレタンフォーム+布」の柔らかめの中身やエアー充填型を選ぶと良いでしょう。

日々のストレス解消や趣味として軽くサンドバッグを叩きたい初心者の場合、安全に叩けることと低コストで手軽に設置できることが中身選びのポイントです。強度なトレーニング用途ではないため、サンドバッグ自体もそれほど大きなものや重いものは必要ありません。コンパクトサイズで柔らかい感触のものを選ぶと良いでしょう。

具体的には、エアー式のパンチングバッグやフォーム素材入りの軽量サンドバッグが適しています。エアー式であれば中身は空気のみなので怪我のリスクが低く、倒れても床を傷つけにくいため小さな子供がいる家庭でも安心して使えます。重量がほとんどないため、使わない時は中身の空気を抜けばコンパクトに収納できるのもメリットです。

初心者向け吊り下げ型サンドバッグの場合、中身は布きれやスポンジ中心で非常に柔らかいタイプがおすすめです。打撃の反発がマイルドなので、グローブなしでも(※本来は手を保護するためグローブやバンテージ着用を推奨)痛みが出にくく、「まずは思い切り殴ってみる爽快感を味わいたい」というストレス発散目的に向いています。

鉄人倶楽部(IRONMAN CLUB)のビニール製パンチバッグ(空気式)や、Running Home社のサンドバッグ(吸盤付き自立型、静音仕様)など、手軽さを重視した商品も人気です。

IRONMAN CLUB(鉄人倶楽部) NEO パンチング バッグ 黄 約150x50x50cm をAmazonで見る

中には重さわずか数キロ〜1kg以下(空気式)のものもあり、設置も移動も容易です。ただしこうした軽量・柔軟な中身のものは、強い衝撃を与えると簡単に倒れたり大きく振れたりします。あくまでライトな使用に留め、本格的に打ち込みたい場合は前述のフィットネス向け中身以上のしっかりしたタイプにステップアップすると良いでしょう。

サンドバッグをDIYで自作する場合や、インテリアの一部として設置したい場合には、入手しやすい材料やコスト、そして見栄えも考慮した中身選びがポイントになります。

自作する場合は、市販の空のサンドバッグ(帆布製の袋や防水キャンバス製の袋など)を購入し、自分で中身を詰めていくことになります。最も手軽な中身は古布・古着の切れ端です。不要になったTシャツやシーツなどを細かく裁断して詰めれば、ほぼノーコストで大量のウエスが用意できます。

布はクッション性が高く、袋の形にもフィットしやすいため、DIYサンドバッグの中身として定番です。また布に加えてホームセンターで安価に手に入る砂利や砂を袋に小分けして芯に入れ、重さを出す方法もあります。例えば重さが欲しい下部に砂を詰めたビニール袋を入れ、それを布で包み込むように詰めていくと、自作でもある程度重量感のあるサンドバッグが作れます。

インテリアとしておしゃれに置きたい場合、中身の素材感にもこだわると良いでしょう。例えばヴィンテージ風の本革サンドバッグをインテリアに使うケースでは、中身もウッドチップ(木片)や天然繊維などを詰めてナチュラルな質感を演出することもあります。

ただしウッドチップのみを大量に詰めると、経年で粉砕されて細かな粉塵が出たりカビが発生したりする恐れがあるので注意が必要です。見栄え重視の場合でも、基本は布くずを主体に、適度に重量物を組み合わせるのが無難です。

自作の場合、自分で中身を調整できるメリットがありますが、詰め方によって硬さ・重さが偏りやすいデメリットもあります。後述する詰め方のポイントを参考に、ムラのないよう丁寧に充填しましょう。また、完全にインテリア目的(殴らないディスプレイ用)であれば、中身は発泡スチロールや綿など超軽量素材でも構いません。その際はバッグの口をしっかり閉じ、型崩れしないよう内部に芯材を入れるなど工夫すると良いでしょう。

サンドバッグ中身の王道とも言える素材です。古着や布くずを細かく裁断したもので、コストほぼゼロで用意でき、適度な柔らかさと弾力があります。メリットは衝撃吸収性が高く、手首や足への負担が少ないことです。

また軽量なのでバッグ全体が極端に硬くなりにくく、特に大型(120cm以上)のサンドバッグでは最適な充填素材とされています。デメリットとしては密度が低いため重量を出しにくい点があります。

大きなバッグであれば量を詰め込むことでそれなりの重量(30〜50kg超)になりますが、小型バッグだと布だけでは軽すぎてパンチのたびに大きく揺れてしまうこともあります。そのため小さめのサンドバッグでは布ウエス+他の重い素材を組み合わせることが推奨されています。

また使用していくうちに内部で布が圧縮され、下の方に偏って硬くなるため、定期的にメンテナンス(中身の継ぎ足しや入れ替え)が必要です。

サンドバッグの名前の由来にもなった素材ですが、現代の充填材としては基本的に非推奨です。砂そのものは密度が高く重量を出しやすいため、一見すると理想的ですが、デメリットが多くあります。

まず湿気や長期間の使用で砂が固まると石のようにカチカチに硬化し、打撃時の衝撃がダイレクトに返ってきて拳や足を痛めるリスクが高まります。さらに、砂のみだと重量がありすぎて吊り下げ式では固定が難しく、また万一バッグが破れた場合に中身の砂が散乱して大惨事になります。

メリットは非常に安価なことで、ホームセンターでモルタル用の砂など20kg数百円程度で入手できます。そのため自立式スタンドの土台に入れる重りとしてはよく使われますが、打撃面の中身としては不向きです。

どうしても砂を利用したい場合は、袋に小分けして布で包む、あるいは布の中に少量だけ砂を混ぜて全体を重くする程度に留めましょう。

水はサンドバッグの中身としては特殊な素材ですが、主に自立式サンドバッグの土台に使われたり、最近では水を満たす専用サンドバッグ(ウォーターバッグ)も登場しています。

メリットは重量の調整が容易で、使うときだけ水を入れればよく、移動や保管時には水を抜けば軽量になります。また水の流動性により独特の衝撃吸収が得られ、パンチの衝撃を分散してくれるため関節に優しいという意見もあります。

実際、水を満たすタイプのパンチングバッグは「まるで人体を殴っているかのようなリアルな感触」としてプロボクサーにも利用されることがあります。

一方デメリットは、専用の防水構造が必要なことと、漏れ・破損時のリスクです。一般的なキャンバス製サンドバッグに直接水を入れることはできず、ウォーターバッグ専用品(厚手のPVC素材などで作られたもの)を購入する必要があります。

また屋外の寒冷地では水が凍結してバッグや土台が破損する恐れもあるため、使用環境を選びます。コスト面では水道水自体は無料に近いですが、専用ウォーターバッグ製品はやや高価です。

とはいえ水は砂に比べて注入・排出が簡単で、家庭用には扱いやすい重量物として自立式土台の充填などに広く用いられています。

木材を細かく砕いたウッドチップやおがくずも、中身候補の一つです。メリットは布よりもやや重く、砂よりは軽い中間的な密度であること、自然素材なので処分しやすいことです。

詰めた当初は程よい柔らかさがありますが、デメリットとして吸湿しやすくカビが発生しやすい点が挙げられます。さらに、繰り返し打撃を与えるとウッドチップが砕けて粉状になり、結局砂を詰めたときと同じように内部で固まってしまう傾向があります。結果、サンドバッグが次第に硬化してしまうため長期的な使用には不向きです。

重量も水分を含むと変化しやすく、屋外に吊るしておくと雨で極端に重くなる恐れもあります。入手性は地域によりますが、ペット用の木製猫砂や園芸用のバークチップなどで代用する方法もあります。使うならしっかり乾燥したものを用い、適度に布切れとミックスして硬化を防ぐなどの工夫が必要です。

廃タイヤなどを細かく裁断したゴムチップやラバー製の粒状素材は、近年注目される充填材です。メリットは水分を吸わずカビの心配がないことと、適度な弾力で衝撃を和らげつつ重量も稼げる点です。

ゴムは砂に比べ密度が低めですが、それでも布よりは重いため、小〜中型のサンドバッグでもある程度の重量が出せます。

例えば25kg程度のゴムチップ袋を用意して布と混ぜれば、重量30〜40kgのバッグを作ることも可能です。さらにゴムは柔軟性があるため、衝撃によって潰れてもまた元の形に戻り、長期間使用しても固まりにくい性質があります。

デメリットは、入手コストが布や砂より高いことです。ゴムチップはホームセンターでは手に入りにくく、インターネット通販などで購入する必要があります。価格は製品にもよりますが、サンドバッグ用充填材としてしばしば利用されていることからもその有用性がうかがえます。

欠点を挙げれば、ゴム特有のにおいが気になる場合があることと、素材自体が黒いため破れた際に飛び散ると目立つことでしょう。しかし総合的には布に次いで理想的な充填素材と言え、特に屋外設置や湿気の多い環境では有力な選択肢です。

一見変わり種ですが、乾燥した米や大豆、トウモロコシなどの穀物や豆類を中身にする例も過去にはありました。メリットは粒の大きさにより感触を調整できる点です。

砂より粒が大きい米や豆は、袋の中で多少隙間ができるため砂より柔らかく感じます。また農業副産物などで大量入手できる環境では手近な充填材になり得ます。しかしデメリットは非常に大きく、食品であるがゆえに虫やネズミを寄せ付けるリスクがあります。

さらに湿気を含めば腐敗やカビの原因となり不衛生です。打撃により砕ければ粉末化して砂同様に硬化してしまうため、長期のメンテナンス性も良くありません。

コスト面でも、食用の米や豆を何十kgも用意するのは無駄が大きいでしょう(※海外ではトウモロコシの粒を入れる習慣があったとの話もあります)。総じてあまり推奨はできない充填素材ですので、「布だけでは軽すぎるので身近なもので少し重さを足したい」というDIY用途で一時的に用いる程度に留めるのが無難です。

ポリエチレンやポリプロピレン製のプラスチックビーズも、サンドバッグ用のフィラーとして使われることがあります。手芸用のぬいぐるみ用ペレットや工業用樹脂原料などが相当します。

メリットは水分を吸わずカビないこと、粒径が均一で中身の偏りが少ないこと、そして比較的関節に優しい柔らかさを保てる点です。

プラスチックはゴムよりも硬めですが砂ほどではなく、形状も滑らかな球状粒が多いため衝撃時にわずかに逃げ場を作ってくれます。

デメリットは、価格が高いことです。廃材の布や安価な砂と比べ、樹脂ペレットを数十kg用意するにはそれなりの費用がかかります。また環境面では、万一破損してプラスチック粒が周囲に散乱すると回収が大変で、環境汚染にも繋がりかねません。

触感としても布ほどの弾力はないため、可能であれば布くずと併用してクッション性を補うと良いでしょう。

プラスチックビーズは「布だと軽すぎるが砂は使いたくない」という場合の代替重量素材として有用です。防水性もあるため、屋外設置のサンドバッグに布と混ぜて入れておくと、雨で布が湿ってもペレットが水はけを良くしてくれる利点もあります。

以上が主な充填素材の特徴です。この他にも空気(エアー)やウレタンフォームブロックなど特殊なものもありますが、基本的には布を主体に、必要に応じて砂以外の重い粒状素材を補助的に組み合わせるのがサンドバッグ中身のセオリーと言えるでしょう。実際、多くの製品で「外皮:合皮、本体中身:ウエス(細かく裁断した布)」という構成が採用されています。

サンドバッグの中身は詰め方(充填方法)によっても使い心地が大きく変わります。特にDIYで中身を詰める場合や、長く使って中身が偏ってきた場合は、サイズや目的に応じたバランス調整を行うことが重要です。ここでは、サンドバッグの大きさ別に適切な詰め方のコツや、重心の置き方によるバランス調整方法を解説します。

小さいサンドバッグは全体の容量が少ないため、布きれだけで満たすと重量が不足しがちです。その結果、パンチやキックで激しく揺れやすくなります。小型バッグを安定させたいなら、中心部または下部に重い素材を集中配置しましょう。

例えば直径30cm×長さ80cm程度のバッグなら、まず底に砂や金属の小片(ナットやチェーンなどを布で巻いたもの)を数kg入れて重りとし、その上から布を固めに詰めていきます。そうすることで重心が下に下がり、叩いたときに振れにくくなります。

また、小型バッグは開口部も小さいことが多いので、詰める布は細かめに裁断し、少しずつ押し固めながら入れるのがコツです。途中で棒などで突いて圧縮し、空洞ができないように注意します。詰め終わったら吊るしてみて、偏りやスカスカの感触がないか確認しましょう。

大型になると容量が増える分、中身の重量も相当に確保できるようになります。基本は布切れを隙間なく詰めることで十分な重量が出ますが、先述の通り布だけだと上部に比べ下部が沈みがちです。

大型バッグでは層ごとに均一に詰め込むことと、場合によっては中間層に重りを分散させることがポイントになります。例えば20cmごと(拳大くらい)の高さで1層分の布を詰めたら、その上に薄く砂やゴムチップを均一に撒く、あるいは砂を入れた小袋を円周状に配置するといった方法です。

その上にまた布を詰めていく、というようにサンドイッチ状に重い層と布層を積み重ねると、重量バランスが全体に行き渡りやすくなります。

特に底部ばかり極端に硬く重くならないよう、中間層にも適度な重量物を入れておくと良いでしょう。最上部までぎっしり布を押し込み、バッグの口をしっかり縛れば完成です。大型バッグは重いので、吊り下げチェーンや金具がしっかり耐荷重を満たしているかも確認してください。

自立型(スタンド型)は多くの場合、土台部分に水や砂を充填して固定します。詰め方という点では、土台タンクにできるだけ最大量の水 or 砂を入れるのが鉄則です。中途半端だと衝撃で動きやすくなるため、規定の重さまで満量入れましょう。

水と砂のどちらを入れるかは一長一短ですが、水は入れやすく抜きやすい反面やや軽く(水は1リットル=1kg)、砂は入れるのが重労働な代わり比重が高く同じ体積ならより重くできます。

安定性重視なら砂>水ですが、利便性では水>砂です。併用して、水と砂を混ぜ泥状にして入れるという人もいますが、腐敗の原因にもなるのであまり推奨されません。

なお、スタンド型上部のクッション部分はメーカー既製品の場合ユーザーが詰めることはほぼありません(ウレタン等が内蔵済み)。万一ヘタってきた場合は、補充用のスポンジや布を押し込むか、買い替えを検討しましょう。

詰め方の共通ポイント

どのサイズの場合でも共通する大事なポイントは、「偏りなく、隙間なく、適度な硬さで」詰めることです。

よくある失敗として、途中で面倒になって上部がスカスカのまま終えてしまうケースがあります。この状態だと、使っているうちに中身が下に沈んで上半分が空洞になってしまい、打撃時に不自然なくらい凹んでしまいます。

また逆に詰めすぎてパンパンにすると、全体が石のようにカチカチになり衝撃が逃げず危険です。理想は、指で強く押せば少しへこむ程度の硬さで全体が均一になっていること。

布を詰める際はこまめに踏み固めたり棒で突いたりして圧縮しつつ、硬さを手で確かめながら進めましょう。重い素材(砂袋等)を入れる際も、一箇所に集中させず何個かに小分けして配置すると偏りにくくなります。

中身が硬すぎると拳や足を痛める原因になります。特に砂や金属片のように高密度で衝撃がそのまま返ってくる素材は要注意です。打撃面がコンクリートの壁を殴っているかのように硬く感じる場合、明らかに詰めすぎ・硬すぎです。

そうなると手首の関節や指の骨に過剰なストレスがかかり、最悪の場合疲労骨折や突き指、打撲傷につながります。実際、布ではなく砂を詰めた古いタイプのサンドバッグで練習した格闘家が拳を痛めたという話も珍しくありません。

「強くなるためには硬いバッグで鍛えるべし」という根性論も昔はありましたが、現代では怪我のリスクを減らすため適度に柔らかい中身が推奨されます。

ウレタンや布ならある程度衝撃を吸収し、手首への負担も少なく長時間の練習が可能です。特に初心者やフィットネス目的の方は、迷ったらまず柔らかめの中身を選びましょう。物足りなければ徐々に硬さ(重さ)を増す方向で調整すると安全です。

中身の選び方はサンドバッグ本体の寿命にも関係します。例えば細かい砂や粒を直接入れると、使用中にバッグ内部でそれらが動いて内側から摩擦を起こします。長期間使うと内布や外皮がすり減り、穴が空く可能性があります。

また砂や水など重量があるものを想定以上に詰め込むと、縫い目や吊り下げチェーン部に過度な負荷がかかり破損しやすくなります。メーカー既製品であれば耐荷重は決まっているので、その範囲内に留めることが大切です。

耐久性という観点では、布やゴムチップはバッグ素材へのダメージが少ない優等生です。布は軽いので負荷が小さく、ゴムチップも衝撃時に形が変わって衝撃を緩和するためバッグに優しいです。逆に砂や木くずは湿気や粉砕で性質が変わり、バッグ内で固まりバッグを変形させることがあり注意が必要です。

なお、外皮素材によっても相性があります。合皮やキャンバス地なら上記のような一般的な充填物で問題ありませんが、もし本革製の高級サンドバッグを使う場合は、防湿のために樹脂ペレット主体にするなど工夫しているケースもあります(本革は湿気に弱くカビやすいため)。

サンドバッグは一度詰めたら終わりではなく、定期的なメンテナンスをしましょう。特に布系の中身は前述の通り、使っているうちに中身が沈んで下部が硬くなります。放置すると底の部分だけ石のようになり、ローキックした際にすねを痛める原因になります。

数か月〜1年に一度くらい(使用頻度によります)はファスナーや紐を開けて中身をかき混ぜ、足りなくなった分を追加しましょう。吊るしたまま上から布を継ぎ足せるタイプもあります。

また、砂やおがくずを使っている場合は湿度管理が大切です。サンドバッグが屋外にある場合、長雨の後などは内部が湿っていないか確認しましょう。カビ臭や変色が見られたら、一度中身を全て出して乾燥させるか、新しい乾燥材と入れ替えることをおすすめします。

ゴムチップやプラスチックビーズはその点メンテナンスしやすく、湿気による劣化がないので長期にわたり品質を保ちやすいです。ただしそれでも、布と混合している場合は布部分が潰れていくのでメンテナンスは必要です。

中身そのもの以外にも、安全面では設置状況に注意しましょう。重いサンドバッグを吊るすなら、天井の梁やスタンドが重量に耐えられることを確認します。揺れによってボルトが緩んでいないかも定期点検しましょう。

中身が片寄ってバランスを崩すと想定外の揺れ方をすることもあります。自立式の場合は、倒れてこないよう床にマットを敷くか、吸盤固定タイプなら吸盤がしっかり機能しているかチェックしてください。

また、どんな中身であれ素手で強打すると危険なのは変わりません。トレーニングの際はバンテージを巻き、グローブを着用して手を守りましょう。特に砂や固めの充填物を使っている場合は、尚更入念なウォーミングアップと防具の着用が必要です。

サンドバッグの中身選びでは、コスト面も無視できません。素材ごとの価格やコスパ、そして自作する場合と市販品を購入する場合の費用の違いについて解説します。

手に入りやすい充填素材の中で最も安いのは布と砂でしょう。布きれは不要な古服を再利用すれば無料ですし、市販のウエス(工業用切れ端布)もホームセンターで数kg数百円程度で購入できます。砂も先述のように20kgで数百円程度と激安です。

一方、ゴムチップやプラスチックビーズは比較的高価で、例えばゴムチップは20〜30kgで数千円以上、プラスチックペレットも1kgあたり数百円する場合があります。ウッドチップやおがくずは製材所などからもらえるなら安いですが、市販のもの(ペット用の敷材など)はそれなりの値段がします。

コスト的には布(無料)>砂(非常に安い)>おがくず(安い場合も)>ゴムチップ(中程度)>プラスチック粒(やや高い)という順になるでしょう。水はタダ同然ですが、専用のウォーターバッグ本体が必要なのでその購入費用がかかります。

コストを語る上で、自分で中身を詰めるDIY自作と、最初から中身入り完成品を購入するのとでは大きな差があります。一般に自作の方が安上がりです。例えば吊り下げ用の空バッグ(外皮のみ)なら、安価なキャンバス製で数千円程度から販売されています。

一方、中身入り完成品(重量物を詰めた状態で発送されるもの)は、メーカーにもよりますが1〜2万円以上はするものが多いです。送料込みで考えると、中身入りは重さゆえに送料加算があったり、送料込み価格が設定されていたりします。自作の場合は、空バッグ数千円+(布は無料)+必要なら他素材費用という程度なので、トータル1万円以下で収まるケースも十分あります。

単純な金額だけでなく、費用対効果も考えてみましょう。布は無料で手に入りやすいとはいえ、例えば大量の古着を裁断する手間や、詰め替えの手間がかかります。労力まで含めると、人によっては「多少高くても最初からベストな中身が詰まっている製品を買った方がコスパが良い」と感じるかもしれません。

中身入り製品はメーカーがプロのノウハウで詰めていて、最適な硬さ・重量バランスになっていることが多いです。自作で試行錯誤する時間や労力をお金で買うと考えれば、完成品の値段にも納得できるでしょう。一方でDIY派にとっては、安価な素材を工夫して詰める過程自体が楽しく、コストを抑えつつ好みの仕上がりにできる点でコスパ良好です。

最近はユーザーのニーズに合わせ、「中身なし(外皮のみ)製品」「ウエスなど軽量中身入り製品」「砂や重り入りのヘビー級製品」など様々な商品が販売されています。例えばH.L社のように安価なキャンバス地バッグを買って自分で詰めるのもアリですし、FIGHTING ROAD社やBODYMAKER社など国内メーカーの完成品を買えば高品質な中身が最初から入っている安心感があります。

フリーウェイト(自立型)の場合も、土台に何を入れるかで費用が変わります。水ならタダですが砂は買わねばならない、しかし長期的に見れば砂の方が安定するといったトレードオフです。費用面だけでなく使い勝手も踏まえて選びましょう。

耐久消耗品である以上、壊れれば買い替えや修理が必要です。中身について言えば、布であれば補充にお金はほぼかかりませんが、砂やペレットは一度出すと再利用しにくいこともあります。水は無料ですがウォーターバッグ本体が破損すれば買い替えコストが発生します。

長期的には、環境にも財布にも優しい素材を選ぶのが望ましく、その点でリサイクル布を詰めるのは究極的にエコで経済的な方法です。逆にプラスチックビーズを大量に使うのは環境負荷もコストも高いので、どうしても必要な部分だけに留めるなど工夫しましょう。

以上のように、コスト面では「初期費用(自作か既製品か)」「素材費(充填材の価格)」「運用コスト(補充や買い替え)」の観点から検討することが大切です。予算に限りがあるなら、まずは低コスト素材で自作に挑戦し、必要に応じて後からグレードアップしていく方法もおすすめです。逆に時間を節約したい場合や失敗したくない場合は、多少高くても信頼できるメーカーの中身入り製品を選ぶ方が結果的に満足度が高いでしょう。

サンドバッグの中身選びや詰め方でありがちな失敗例と、その対策・回避方法をいくつか紹介します。

「サンドバッグ=砂」と思い込み、袋いっぱいに砂を詰めた結果、想像以上にカチカチで拳や足を負傷してしまった。

基本的に砂100%は避け、どうしても使う場合は量を減らして布と混合しましょう。初めての場合は砂以外の柔らかい素材で詰めてみて、硬さが足りないと感じたら徐々に砂袋を入れて調整しましょう。一度に大量の砂を投入しないことが肝心です。

自作で詰めたが詰め方が甘く、使っているうちに中身が下に沈殿。上半分は空洞、下半分はギュウギュウ詰めというアンバランス状態になってしまうことがあります。

詰め込み作業は丁寧に行いましょう。可能であれば誰かに手伝ってもらい、押し込み役と詰め足し役に分かれると効率的です。詰め終わった後も、数日使ってみて異常に沈み込むようなら早めに開封し、布を継ぎ足してください。定期的なメンテナンスで中身の偏りは解消できます。

中身を詰め込み過ぎ、バッグ自体は理想の硬さになったものの、自宅の天井フックが重量に耐えられず壊れてしまうことがあります。

設置場所の耐荷重を事前確認することが大切です。家庭用サンドバッグスタンドを使う場合も、対応重量を超えないように注意します。もし不安なら、重量を少し抑える(中身を減らす)か、床に接地させて荷重を分散させる工夫(下にタイヤを敷きその上にバッグ底を接地させる等)をすると良いでしょう。

おがくずを大量に詰めたら湿気でカビが生え、悪臭がしてしまう。あるいは米を入れていたらいつの間にか虫がわいていたなどがあります。

有機物を中身に使う際は防湿・防虫対策を徹底すること。具体的には、詰める前に十分乾燥させる、防虫剤を少量混ぜておく、ビニール袋に入れてから詰めるなどです。とはいえ完全にリスクをゼロにするのは難しいので、そもそもカビや虫の原因になり得る素材は使用しないのが最善です。無難なのはやはり布やゴムなど不活性な素材です。

重さを出そうと鉄アレイや小石を直接袋に投入したら、そこだけ極端に硬くなり危険なスポットになってしまう。

重いものを入れる際は必ずクッションでくるみ、分散させること。鉄アレイならウレタンフォームで包んで中央に固定する、小石なら袋詰めして周囲を布で囲む、など直接当たらない工夫をしてください。理想は重り自体も複数に小分けして配置することです。一箇所に固めるのは厳禁です。

面倒だからとりあえず半分だけ水を入れて使用したら、蹴る度にサンドバッグが倒れてきてしまったなど。

自立式スタンドのベースは必ず最大容量まで充填しましょう。水を途中までしか入れないくらいなら、最初から砂を使ってでも所定重量を確保すべきです。また吸盤付きタイプでも、吸盤の固定+重りの充填は両方やって初めて効果を発揮します。

中身とは直接関係ありませんが、サンドバッグ相手に素手で本気で殴り、拳を痛めてしまう例は後を絶ちません。特に硬めの中身だと危険です。

必ずバンテージとグローブを着用すること。中身が柔らかくても、反復衝撃で皮膚が擦れて出血することもあります。サンドバッグトレーニングの基本装備を怠らないようにしましょう。

以上、いくつかの失敗例を挙げましたが、要するに「硬さ・重さの加減を誤らない」「適材適所の素材選び」「環境への配慮」が重要だということです。最初は無難な組み合わせから始め、徐々に自分の理想に近づけていけば大きな失敗は防げます。サンドバッグの中身は調整が効く部分でもありますので工夫してみてください。

AmzonでBody Design サンドバッグ150(中身入り)を見る

格闘技経験者のアドバイスから生まれた高品質モデル。全長150cm・重量約50kgで、日本国内で職人が1本ずつ手作業で中身を詰めて届けてくれる製品です。外皮には最高級の合成皮革を使用し、重みのかかる底部はPPバンドで二重補強。チェーン取付部も裏地とリベットで強化されており、ハードな打撃にも耐えられる作りです。

中身には環境対策も兼ねて洋服などの端材を裁断した布(ウエス)が採用されています。まさに理想的な中身を備えたプロ仕様ですが、価格は17,000〜19,000円前後と品質相応です。本格的に取り組みたい方や、長く使えるサンドバッグを求める方に人気の一品です。

AmazonでECO BODY サンドバッグ 自立式(静音タイプ)を見る

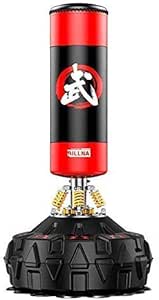

自宅で使えるスタンディング型サンドバッグの例です。写真の製品は直径約55cmの大型土台とスプリング支柱を備え、全高180cmほど。この種の自立型は完成時約90kgにもなる大きな土台にABS樹脂・ポリウレタン素材を使用し、衝撃を吸収して静音性に優れるのが特徴です。

土台に砂または水を入れて固定し、上部クッションにはウレタンフォームを内蔵。さらにスプリングで衝撃を逃がすことで音や揺れを抑えています。価格は商品によりますが概ね15,000〜20,000円程度。写真のモデルは赤と黒のボディに「武」の字がデザインされており、インパクトも十分です。自立式は賃貸やマンションでも設置しやすいため、近年人気が高まっています。

AmazonでFIGHTING ROAD サンドバッグDX(中身入り)を見る

国内フィットネス器具メーカー「ファイティングロード」の定番サンドバッグ。吊り下げ式でサイズ展開も100cm,130cm,150cmと豊富。重量は約50kgで、外皮は厚手のターポリン生地、内部には成形ウレタンで型崩れを防止しつつウエスを充填した構造になっています。

この製品の中身もウエス主体で、環境に配慮して余り布を再利用しているとのこと。中身入り完成品で届くため、自分で詰める手間なくすぐ使用可能。価格は公式サイトで2万円強ですが、非常に丈夫で長持ちすると評判です。初心者から中級者まで幅広く使えるモデルとして人気ランキングでも上位に挙げられています。

自宅で本格的な打撃トレーニングを始めるなら、GROOFOOのパンチバッグがおすすめです。高耐久キャンバス生地とPUレザーを組み合わせた頑丈な作りで、日々のハードなトレーニングにも長く対応。内部には厚手の発泡シートが衝撃をしっかり吸収し、拳や関節への負担を軽減します。

中身は自分で詰めるタイプで、重量や硬さを好みに合わせてカスタマイズ可能です。付属のチェーンとフックで簡単に取り付けられるので、初心者でも安心して設置できます。ボクシング、キックボクシング、空手、ストレス解消まで幅広く活躍し、価格も手頃なので家にいながら本格的なトレーニング環境を作りたい方にぴったりのアイテムです。

AmazonでIRONMAN CLUB パンチングバッグ KW-811を見る

アイアンマンクラブ(鉄人倶楽部)は手頃なトレーニング用品で知られるブランドです。品番KW-811は高さ150cm程度の自立式パンチバッグで、内部は空気で膨らませるタイプ。重量約0.7kg(空気を抜けばコンパクト)で、お子様や女性のストレス発散用に人気です。

価格も2,000円前後と非常に安く、Amazonや楽天の売れ筋ランキングでも上位に入っています。中身は空気とわずかな砂(水袋)程度なので、本格的に打ち込むと倒れてしまいますが、軽くジャブやキックを当てる分には問題ありません。収納性重視・安全重視のエントリーモデルとしては十分だ使用できるでしょう。

以上、いくつか代表的な製品を紹介しましたが、市販されているサンドバッグには他にも用途特化型のものがあります。例えば上級者向けには180cm超の特大サンドバッグ(ローキック対応)や、水を入れて使うウォーターヘビーバッグなども存在します。また形状も円柱型以外に、人型のサンドバッグ(グラップリングダミー)や壁掛け型のサンドバッグなど多彩です。中身についても製品ごとに最適化されていますので、製品選びの際は中身素材も確認すると良いでしょう。

奥さんに内緒で注文したサンドバッグが奥さんにバレる前に届いた♡爆笑😂中身全部砂入れたら天井抜けるから40キロだけ砂であとは要らない布団(笑) pic.twitter.com/lwnTq2gXBj

— かわちょっパ🐈⸒⸒⸒⸒🐈⬛⸒⸒⸒⸒ (@kawatyo2) January 12, 2025

3番と4番に手伝ってもらってサンドバッグの中身を作った pic.twitter.com/ViPfxezkgM

— 1n@4姉妹子育て中 (@1n88140314) March 26, 2025

サンドバッグの中身を詰め直した pic.twitter.com/d8h2B1X7HT

— ひとはし (@Ea3coowcEn75991) February 21, 2025

突然ですが…サンドバッグ買いました

— チャモロ レスラー部会長 (@RlZs4xVEWWsqTU9) January 2, 2025

突然頭がおかしくなった?

頭は前から狂っております

実は外側だけ売っていたので、子供服を大量に処分したい家の事情と一致

中身は子供服です(笑)

納屋に吊るしてダイエットに使います pic.twitter.com/u5zKLB8hnX

サンドバッグの中身選びは、トレーニングの質や安全性に直結する重要なポイントです。用途に応じて最適なサンドバッグの中身を選ぶことで、より効果的かつ安全な練習環境を整えることができます。

ボクシングや格闘技トレーニングには、クッション性が高い布きれ(ウエス)を中身に使うのが一般的です。しっかりとした重量感と柔らかさを両立し、拳や足への負担を減らせます。フィットネスやストレス解消目的なら、エアー式やウレタンフォーム入りの軽量なサンドバッグもおすすめ。初心者は怪我を防ぐため、柔らかめの中身を選びましょう。DIYでサンドバッグを自作する場合も、古布やウッドチップ、ゴムチップなどをうまく組み合わせることで、理想的な打撃感を作り出せます。

サンドバッグの中身に使われる素材にも特徴があります。布きれはコスパ抜群で安全、砂は安価で重さが出せますが硬化リスクに注意しましょう。ウッドチップは自然素材ですが湿気に弱く、ゴムチップやプラスチックビーズは耐久性と弾力性に優れています。水を使ったウォーターバッグも注目されていますが、専用品が必要です。

また、サンドバッグの中身の詰め方も非常に重要です。小型バッグは下部に重さを集中させて安定感を出し、大型バッグは層ごとに均一に詰めるのがポイント。偏りや硬さを防ぐため、こまめに押し固めながら中身を調整しましょう。

安全に使用するためには、硬すぎる中身は避け、適度な柔らかさを保つことが大切です。バンテージとグローブを着用し、怪我のリスクを最小限に抑えましょう。サンドバッグの中身を適切に選ぶことは、長くトレーニングを続けるためにも欠かせません。

コスト面では、布きれや砂を使ったDIYサンドバッグが安価で人気ですが、市販の中身入りサンドバッグなら完成度が高く、すぐに使用開始できるメリットがあります。予算や目的に合わせて、中身や詰め方を工夫して最適なサンドバッグを手に入れましょう。

理想のサンドバッグの中身で、より快適なトレーニング環境を整え、体づくりやストレス発散に役立ててください!