本記事では、カラーボックスベッドの概要から作り方、メリット・デメリット、さらにDIYが不安な人向けの代替策や子ども部屋・一人暮らし・高齢者向けの活用アイデアまで詳しく解説します。

ヒロミさんがカラーボックスベッドを紹介したのは、日本テレビの人気番組「有吉ゼミ」でのDIYコーナーです。ヒロミさんはこの番組内で、お笑いコンビ「ピスタチオ」の小澤さんの部屋をDIYリフォームし、ベッドが無い状態だった部屋に即席のベッドを作って見せました。その際に使用した材料こそが、カラーボックス4個とすのこ4枚だったのです。カラーボックスを床に4個配置し、その上にすのこを載せるだけでベッドの土台が完成し、さらにヒロミさんはカラーボックスの一つを加工してヘッドボード(背もたれ)まで作り上げました

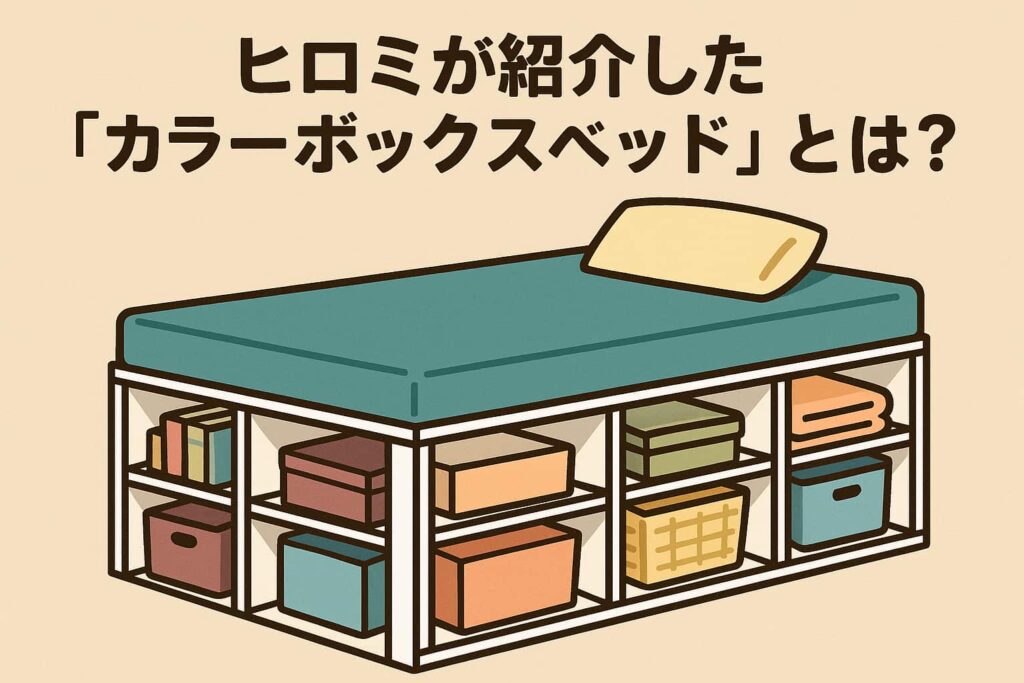

カラーボックスベッドの完成イメージ例

小さな部屋でもカラーボックスを土台にすることで収納付きベッドが実現できる。ヒロミさんはテレビ番組でカラーボックス4個とすのこ4枚を使い、約1万円程度でベッドフレームを自作しました。

ヒロミさんが作ったカラーボックス+すのこベッドの材料費は約15,000円ほどでしたが、同様の組み合わせを自分で工夫すれば1万円以内でも実現可能と紹介されています。このカラーボックスベッドは安価で、なおかつベッド下に収納スペースを確保できるアイデア家具として注目を集めました。

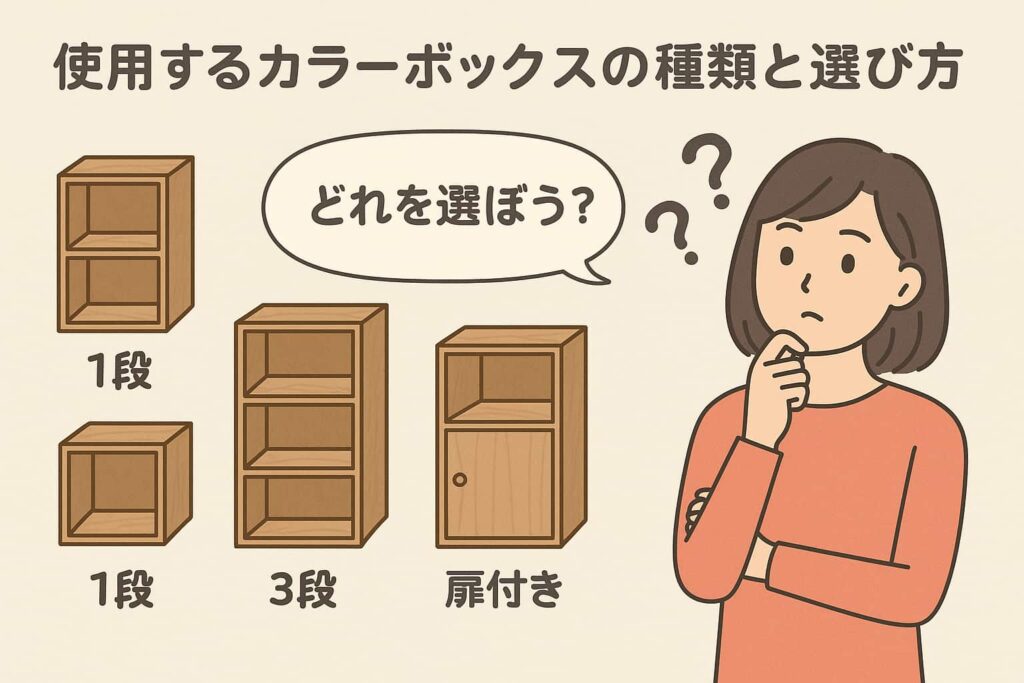

カラーボックス選びは、カラーボックスベッドの強度や使い勝手を左右する重要なポイントです。ヒロミさんの例ではごく一般的な「3段カラーボックス」が使用されていました。一般的に市販されているカラーボックスは縦長の長方形で、幅約30~40cm・高さ約80~90cm・奥行き約25~30cm程度のサイズが多いです。例えばアイリスオーヤマ製の3段カラーボックス(幅41×奥行29×高さ87.1cm)などが典型的なサイズで、耐荷重は各段合計で約80kgとされる商品もあります。これなら大人一人の体重を4個のボックスで分散して支えられる計算になります。

選ぶ際は、強度と耐久性の高い製品を選ぶことがポイントです。たとえば同じ見た目のカラーボックスでも、素材(木材やパーティクルボードの厚み)や棚板の固定方法によって強度は大きく異なります。棚板が固定されたタイプの方が構造的にしっかりしており、重みに耐えやすい傾向があります。逆に可動棚タイプは接合部が弱く、長期使用には向きません。信頼性という点では、ニトリなど大手メーカーのカラーボックスはリーズナブルな価格ながら耐久性が高いのでおすすめです。

カラーボックスを選ぶ際は、ニトリやアイリスオーヤマのカラーボックスは種類が豊富でおすすめです。色もホワイト、ブラウン、ナチュラルウッド柄、ブラックなど部屋の雰囲気に合わせて選べるカラーが揃っています。また、近所のホームセンターやネット通販(Amazonや楽天など)で購入するのも良いでしょう。価格相場は1個あたり1,000~2,000円程度ですが、セット販売(2個組など)だと割安になる場合もあります。

必要な個数は作りたいベッドのサイズによって決めましょう。シングルベッド相当なら4~5個、セミダブルなら5~6個以上あると安心です。実はカラーボックスの数を増やせば増やすほど、分散して荷重を支えられるため耐久性は向上します。ヒロミさんの例では4個でベッドを支えていましたが、余裕をみてもう1つ中央部に追加したり、ヘッドボード用に1つ用意するのもよいでしょう。

カラーボックスベッドは見える部分が大きい家具になります。白い壁には白のカラーボックス、木目調の床にはナチュラルウッドカラーなど、部屋の雰囲気に合わせた色を選ぶと統一感が出ます。また、どうしてもピッタリの色がない場合は塗装してしまう手もあります。市販のカラーボックスはプリント紙の表面なので、水性ペンキなどで塗るか、リメイクシートを貼ると印象を変えられます。

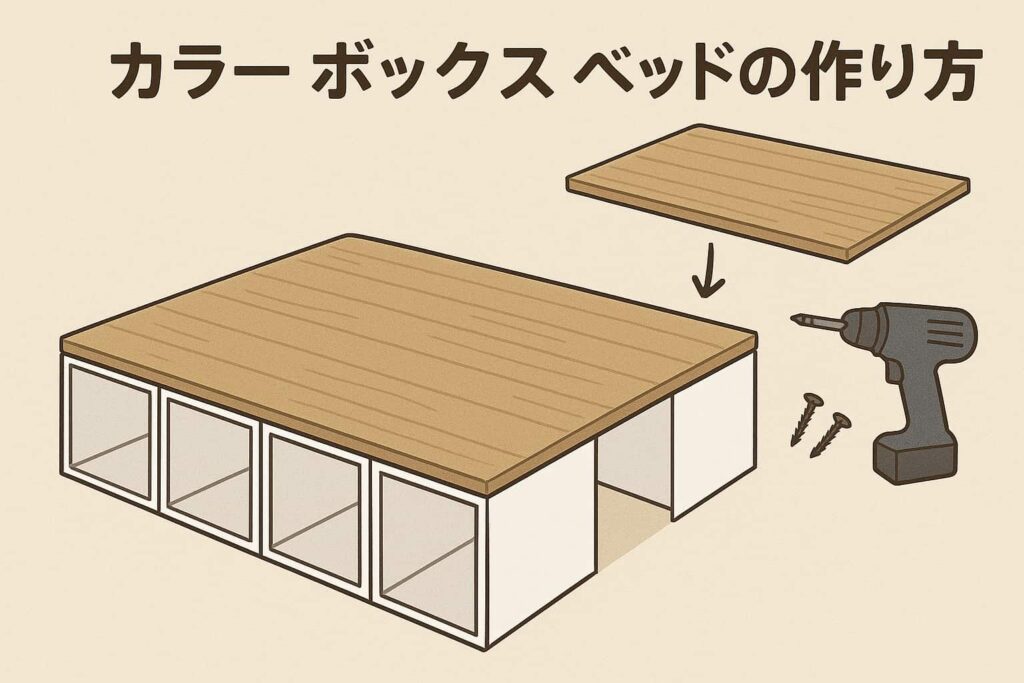

ここでは、基本的な作り方の手順を説明します。今回は一般的なシングルサイズのベッドを想定し、ヒロミさんの例も参考にカラーボックス4~5個+すのこ4枚を使うケースで紹介します。必要に応じて材料や配置はお部屋のサイズや用途に合わせて調整してください。

材料

- カラーボックス:4~5個(3段タイプ・固定棚がおすすめ)

- すのこ:4枚(ベッドの幅と長さに合うサイズのものを用意。例えば幅約100cm×長さ50cmの四つ折りすのこ等)

- ネジ・ビス:適量(細めの木ネジが割れ防止に◎。接合用金具がセットになったものも便利)

- 補強用木材(任意):2×4材や角材を必要に応じて(ベッド外周の縁の固定や脚代わり、転倒防止用L字金具取り付けなど)

道具

- プラスドライバー(できれば電動ドライバー)

- メジャー・ものさし(配置やネジ位置を正確に測る)

- キリ(錐):下穴を開けるのに使用(※下穴を開けてからネジ留めすると板の割れ防止になります)

- 金槌(ネジではなく釘を使う場合)

- 蝶番:必要なら丁番(蝶つがい)を4つほど(すのこを開閉式にする場合に使用)

- その他:作業用手袋、鉛筆、カッターナイフ(梱包開封やシート加工用)、塗装道具(塗装する場合)

まずはどのようにカラーボックスを配置するかプランを立てます。一般的なベッド寸法はシングルで幅約100cm×長さ195cm程度。これに合わせてカラーボックスを並べましょう。例えば幅40cm×高さ80cm×奥行30cmのボックスを横置き(長辺を水平)にすると、1個の長辺(高さ)が約80cmとなり、2個並べれば長さ160cm程度になります。少し長さが足りない場合は5個目のボックスを中央あたりに追加して長さを稼ぐか、またはすのこ板で長さを調整します。

配置の基本は、四隅にカラーボックスを配置し、それらで床から浮かせた枠組みを作ることです。ベッドの四隅にボックスを置けば、それらが脚代わりとなって重量を支えます。必要に応じて中央にもボックスを置けば、さらに支えが増えて安心です。この配置はちょうど「ロの字型」(四角く囲む配置)や「日の字型」(中央にも支えがある配置)と表現されます。ダブルベッドなど大きなサイズにする場合は、これらの組み合わせで強度を高めることが推奨されています。

カラーボックスを収納の開口部が横向きになるように床に並べます。つまり、棚の口がベッドの側面に向くように置くイメージです。この配置では、ベッドの横からボックス内部に直接アクセスできるため、引き出しや本棚のように収納を使えるのが大きなメリットです。ベッド下のデッドスペースを有効に活用できるので、衣類や本、日用品の収納に便利です。

ただし、収納面を横にするとボックスの縦方向の強度が使えないため、体重を支える安定性が少し落ちる点に注意しましょう。安全のためには、ボックスの数を増やす・ボックス同士をしっかり連結する・すのこや補強材を固定するといった工夫が必要です。また、耐久性を上げたい場合は、中央にもボックスを追加して支えを強化すると安心です。

カラーボックス同士が動かないようにネジや金具で連結します。例えば隣り合うボックスの側板どうしをビスで締結したり、L字金具を内側に当てて固定するとよいでしょう。電動ドライバーがあると作業がスムーズです。この時、ボックス板厚はあまり厚くないため下穴を開けることを忘れずに。ビスの飛び出しが無いよう長さにも注意し、もし突き抜けた場合は金ヤスリ等で先端を丸めるか、安全カバーをつけておきます。

ボックスの上にベッドの床板となるすのこを敷きます。すのこ同士もズレないように連結(ビス留め)します。強度を上げたい場合は、すのことカラーボックス本体も数か所ビスで留めて一体化させるとよいでしょう。ただし、ベッド下収納としてボックス内部も使いたい場合は、すのこを完全に固定してしまうと出し入れしづらくなります。その場合は、あえて固定せずに上に載せるだけにするか、蝶番で片側だけ固定して開閉できるように工夫します

最後に全体の安定性を確認します。実際に体重をかけてみてグラつきがないかチェックしましょう。尖ったネジ先端の飛び出しや、角が当たって痛そうな部分にはコーナークッションを貼るなど安全対策もしてください。見た目を良くしたい場合は、組み立て前に塗装したり、リメイクシートを貼っておくと綺麗に仕上がります。

カラーボックス上にすのこ板を蝶番で取り付けし、開閉できるように工夫した例。蝶番を使うことで、ベッドの半分の床板を跳ね上げ、奥のカラーボックス内にアクセス可能にしている。湿気対策としても、このすのこ床は通気性抜群で、布団を敷いてもカビ防止に効果を発揮する。

カラーボックスベッドには、一般的な既製品ベッドにはない利点が数多くありますが、一方で注意すべき点も存在します。

- 低コストで作れる:市販のベッドフレームはシングルでも数万円することがありますが、カラーボックスベッドなら材料費1万円前後で済みます。費用を大幅に抑えられるのは大きな魅力です。

- ベッド下がそのまま収納スペースに:通常のベッドだと別途収納ケースを用意したりしますが、カラーボックスベッドならはじめから収納棚付きの状態です。服や本、日用品などを布団の下にスッキリ収められ、部屋の有効活用に◎。

- 組み立て・分解が簡単で引っ越しも楽:大型家具のベッドは移動が大変ですが、カラーボックスとすのこに分解できるので持ち運びや引越しの際も便利です。また、不要になった際はボックスを本来の収納棚として別用途で使い回せる柔軟性もあります。

- 湿気対策に優れる:布団を床に直置きしていると湿気でカビが心配ですが、カラーボックスベッドなら床と布団の間に空間ができるため通気性が確保できます。特にすのこを併用することで湿気を逃がし、カビ防止に効果的な構造になります。

- サイズ・レイアウトの自由度:カラーボックスの数や配置次第で、ベッドのサイズや高さを自由に調整できます。シングル~ダブルはもちろん、サイズも自作なら思いのままです。部屋のスペースにピッタリ合わせたオーダーメイド感覚で作れるのはDIYならではです。

- リメイク・デザインの楽しさ:DIYベッドは自分好みにアレンジ可能です。例えばカラーボックスの外側に木目調のリメイクシートを貼ってカフェ風にしたり、お好みの色に塗装してアクセントカラーにすることもできます。季節や気分で装飾を変えられるので、飽きずに長く使えインテリア性も高められます。

- 簡単&達成感がある:カラーボックスを並べるだけのお手軽DIYなので、初心者でも取り組みやすいです。大きな家具を自分で作るという達成感は、暮らしに対する愛着も増して良い体験になるでしょう。

- 強度・耐久性への不安:カラーボックス自体は本来収納用途に作られたものであり、人の体重を支える目的では設計されていません。材質がパーティクルボード等の場合、長期間の荷重でたわんだり、ネジ穴が緩む可能性もあります。安全に使うには前述のような強度アップの工夫(固定棚タイプを選ぶ、複数個組み合わせる、しっかり連結する等)が不可欠です。

- メーカー非推奨で自己責任:万一使用中に破損・事故が起きても自己責任になる点は留意してください。「カラーボックスを何個も買ったらシングルベッド購入費と同じくらいになった」という指摘もあり、手間暇やリスクを考えると素直に安いベッドを買った方が良いとの意見もあります。

- 二人用には不向き:耐荷重的に、大人2人が寝るダブルベッド用途には不安があります。ダブルサイズも作れますが、一人用のシングルorセミダブル程度で留めておくのが無難です。特に小さなカラーボックスだと支えが局所に集中するため、2人で寝返りを打つと想定外の負荷がかかる可能性があります。

- 見た目・高級感の問題:DIYゆえに仕上がりはやはりチープさが残る場合もあります。材質も合板なので、高級ベッドのような重厚感や質感は望めません。工夫次第でおしゃれにはできますが、元がカラーボックスと分かると「やっぱり既製品には劣る」と感じる人もいるでしょう。

- 細かな安全面のケア:ネジの尖りや板の角など、手作りゆえに怪我のリスクも潜んでいます。市販品のように完璧に処理されていないため、自分でクッション材を貼る・ヤスリがけする等の配慮が必要です。また、子どもが使う場合は特に念入りに安全確認すべきです。

- 耐用年数:強度の項目と関連しますが、長期間使えるかはわかりません。構造上、使っていくうちにネジが緩む・板が歪むといったことも考えられます。ときどき増し締めしたり点検しながら使う方が良いでしょう。また、引越しなどで分解・再組立てを繰り返すと接合部が摩耗する可能性もあります。

- 保証やアフターサービスなし:当然ですが自作なので、壊れても自己修理、自分で買い換えるしかありません。既製品なら保証期間内なら無償修理・交換などもありますが、その点は割り切る必要があります。

こうしたデメリットはありますが、適切な対処と割り切りができれば大きな問題にはなりません。実際、強度に不安がある点も「複数のボックスを組み合わせれば解決できる」とDIY紹介記事でも解説されています。無理な使い方をせず、構造上の落とし穴に注意して組み立てれば、安全に便利に使えるでしょう。

「カラーボックスベッドに興味はあるけど、自分で作るのはちょっと不安…」という方もいるでしょう。そんな場合に検討できる代替策をいくつかご紹介します。

手っ取り早く安全・安心なのは、最初から収納機能が付いたベッドフレームを購入することです。最近は引き出し付きベッドや棚付きベッドなど、収納力の高いベッドも豊富にあります。また、すのこベッドであれば通気性も確保できます。例えば通販ではヘッドボード無しのすのこフロアベッド(ホワイトカラー)が11,980円~で販売されており、通気性も収納の拡張性も備えている商品があります。シングルサイズの安価なフレームなら1~2万円以下でも見つかります。労力をかけずに済み、最初から耐荷重なども明記されているので安心感があります。

「DIYで複数のカラーボックスを買うくらいなら、安いベッドを購入するのがおすすめ」との口コミや、セール時期を狙えば送料無料でお得に買える場合もあるので、DIYの道具を揃える費用や手間を考えると、市販品を検討する価値は十分あるでしょう。

「収納は別に要らないけど、床直置きは避けたい」という人は、すのこベッドやパレットベッドという選択肢もあります。木製パレット(荷物用のすのこ板状台)を複数並べて簡易ベッドにするDIYも流行っていますし、四つ折りすのこマットや桐すのこベッドなど、布団の下に敷くだけでベッドになる商品も安価に売られています。例えば桐製の四つ折りすのこマットならシングルサイズで5,000~8,000円台で手に入ります。これらを使えば通気性は確保できます。

また、カラーボックスをベッド下収納として単独で置き、上にすのこベッドを載せる形なら、ボックス自体は荷重を支えないので安心です。このように既製の簡易ベッドと組み合わせることで、安全性と収納を両立する方法も考えられます。

カラーボックスベッドは汎用性が高く、工夫次第で様々な用途やシチュエーションに適応できます。読者の中には「子どもの成長に合わせて使いたい」「一人暮らしの狭い部屋で活用したい」「高齢の親のために作りたい」など、それぞれ異なるニーズがあるでしょう。ここでは子ども部屋向け、一人暮らし向け、高齢者向けの3つの視点でアイデアをご紹介します。

お子さん用のベッドにカラーボックスベッドを使う場合、まず第一に安全性への配慮が大切です。子どもは大人以上にベッドの上で飛んだり跳ねたりと激しく動く可能性があります。そのため、構造の安定性をより重視してください。具体的には、大人用以上にボックスの数を増やして頑丈にしたり、接合部を金具でしっかり補強したりすると安心です。また、角という角にコーナークッションを貼ってケガ防止する、塗料や接着剤は安全性の高い素材(低ホルムアルデヒドのもの等)を使うと良いでしょう。

子ども部屋ならではの利点として、おもちゃや絵本の収納にベッド下を活かせる点が挙げられます。カラーボックスには絵本やブロック、お人形などを分類して入れておき、遊ぶときに自分でサッと取り出せるようにすると良いでしょう。扉を付けずオープン棚にしておけば出し入れしやすく見た目も軽やかです。逆に散らかりが気になるようなら、小さな布カーテンやカラーボックス用の布製インナーボックスを利用すると、すっきり片付けられます。

最後にデザイン面では、子どもが喜ぶようポップな色に塗るのも良いですし、あえて白や淡い木目でシンプルにまとめるのも長く使えておすすめです。お子さんと一緒に飾り付け(シールを貼る、好きなキャラクターの布で目隠しを作る等)を楽しむのも良いでしょう。

ワンルームや1Kなどの一人暮らし空間では、カラーボックスベッドのメリットが最大限に活きます。まず、狭い部屋でも収納と寝床を一体化できるため、部屋を広々と使えます。布団を敷きっぱなしにするよりも見た目がすっきりしますし、床面積を有効活用できます。ピスタチオ小澤さんの部屋もまさにそうでしたが、布団を畳まず敷いたままだと生活感が出ますし衛生的にも心配でしたが、カラーボックスベッドを導入したことで見た目も衛生面も改善され、大変喜ばれていました。

一人暮らしの頻出シーンとして引っ越しがあります。転勤や卒業などで引っ越しが多い人にとって、カラーボックスベッドは解体・移動が楽なので理にかなっています。従来型のベッドは大きく重く、運び出しに苦労しますが、こちらはコンパクトにバラせるので自家用車でも運べるくらいです(すのこは薄い板状、カラボは箱状なので積み重ねやすい)。

収納面では、一人暮らしだと衣類や書籍、小物など収納したい物が多岐にわたりますが、カラーボックスは仕切られているので分類収納がしやすいです。例えば衣装ケースをボックスに入れて衣類収納、隣のボックスには本やDVD、もう一つは生活雑貨、といった具合にプチ収納ゾーンがベッド下に出来上がります。必要に応じて扉付きのボックスやカゴ等のインナー収納を組み合わせれば、生活感を隠しつつ収納量を増やせます。

デザインに関しては、ワンルームはお部屋全体が目に入るため、ベッドの存在感も大きいです。おすすめは色味を絞って統一感を出すこと。例えば床やラグの色とボックスの色調を合わせると馴染みやすく、「家具が主張しすぎない」空間になります。壁が白ならボックスも白で統一し、ベッドカバーやラグも淡い色にすれば、圧迫感が減りお部屋が広く見えます。逆にアクセントにしたいならビビッドな色に塗って個性を出すのも良いですが、ワンルームでは主張が強すぎないバランスを心がけると良いでしょう。

高齢の方(ご両親や祖父母)の寝室にカラーボックスベッドを取り入れるケースも考えてみます。高齢者の場合、和室でお布団という方も多いですが、布団の上げ下ろしや立ち座りが大変になってくるとベッド生活を検討されることがあります。カラーボックスベッドは高さを調整できるので、布団より少し高めの高さに設定すれば立ち上がり動作が楽になるメリットがあります。例えば床から40cm程度の高さにマットレスがくるようにすれば、膝や腰への負担が軽減されます。

しかし同時に、高齢者には安全最優先であることも忘れてはいけません。極端に言えば、市販の介護ベッドや手すり付きベッドなど専門のものを使う方が安心です。ただ、「もう少し収納が欲しい」「簡易ベッドでいいから使いたい」という場合に限り、カラーボックスベッドを活用するなら以下の点に注意しましょう:

- 強度を万全に:体重のかけ方が偏ったりすると危険なので、必要以上にボックスを増やしてとにかく頑丈にする。ネジ止め箇所も増やし、ミシミシと音がしないくらいしっかり固定する。できれば壁につけて配置し、L字金具で壁固定してしまう。

- 乗り降りの動線:ベッドから降りる際につまずかないよう、踏み台や手すりを用意すると良いです。カラーボックスの一部を踏み台代わりにすると却って危険なので、別途安定したステップ台を横に置くことを検討しましょう。

- 角や突起の保護:高齢の方は皮膚が薄く、角にぶつかっただけでも怪我をしやすいです。必ず全ての角にコーナーパッドを貼り、ネジの頭もカバーで覆うなどしてください。

- ベッドメイキング:布団の上げ下ろしが負担にならない高さか確認。せっかく収納付きでも、重たい荷物を毎回持ち上げるのは困難なので、収納する物は日常あまり使わないものに留める。頻繁に使う衣類などはクローゼットやタンスに置き、ベッド下はストック品置き場くらいの位置づけにするのも良いでしょう。

繰り返しになりますが、高齢者には安全面で専門ベッドが望ましいです。「とりあえず簡易的に用意したい」といった場合に限って工夫すれば、カラーボックスベッドも選択肢に入るでしょう。その際は上記ポイントを踏まえて、絶対に無理のない範囲でご利用ください。

カラーボックスベッドは機能性は抜群ですが、「部屋になじむかな?」「見た目は大丈夫?」と心配になる方もいるでしょう。最後に、インテリアに自然に溶け込ませるコツやカラーコーディネートのアイデアをいくつか提案します。

ベッドが占める面積は大きいので、色選びは慎重に。基本は、壁や床の色に対して同系色にすると落ち着きます。例えば壁と同じ白いボックスにすれば圧迫感が減り、視覚的に広がりを感じます。逆にアクセントにする場合も、部屋の中で2~3色までに抑えましょう。

カラーボックスの色とマットレスカバー・布団カバーの色調を揃えると一体感が生まれます。例えばマットレスがグレー系ならボックスもグレーに塗るかシート貼りする、といった具合です。

手軽に見た目を変えるなら100均などで売っているリメイクシートがおすすめです。木目調や大理石調、レンガ柄など種類豊富で、貼るだけでガラッと印象を変えられます。特にカラーボックスの外側(側板や背板)に貼れば、元の安っぽさが消えてグッと高級感が増します。木目シートでナチュラルテイストにしたり、黒板シートを貼ってメモを書ける楽しいヘッドボードにする、なんてことも可能です。

開放された棚だと中身が見えて生活感が出るので、収納ボックス(布製ケースやバスケットなど)を入れて統一感を持たせると良いでしょう。無印良品やニトリのインナーボックスで統一してスッキリ見せたり、カラーボックスに合うサイズの小さなカーテンを付けて目隠しにすると、部屋が整って見えます。ボックス1つひとつに布を垂らしてもいいですし、ベッド側面全体にロングカーテンをかけて隠す方法もあります。

ヘッドボード部分にLEDテープライトを仕込んだり、小型の間接照明を置くと、おしゃれなベッドスペースになります。また、観葉植物やフォトフレームを飾る余裕があれば、DIY家具とは思えない洗練さを演出できます。

ヒロミさんが紹介した「カラー ボックス ベッド」は、手軽に作れて収納力もあり、低コストで実現できるDIYベッドとして注目を集めています。カラーボックスとすのこを組み合わせるだけでベッドが完成し、材料費はおおむね1万円前後と市販のベッドに比べて大幅に節約できるのが大きな魅力です。さらに、ベッド下をそのまま収納スペースとして活用できるため、狭い部屋でも効率的に空間を使える点も評価されています。

一方で、カラーボックスは本来人の体重を支える目的で作られたものではないため、強度や耐久性には注意が必要です。安全に使うためには、固定棚タイプを選ぶ、複数のボックスを組み合わせて荷重を分散させる、すのこや補強材をしっかり固定するなどの工夫が欠かせません。強度に不安を感じる場合は、既製品の収納付きベッドやすのこベッドを購入するという選択肢もあります。

とはいえ、自分で作る過程を楽しめることや、サイズやデザインを自由にアレンジできる点はDIYならではの魅力です。子ども部屋や一人暮らし、高齢者向けなど、使う人や環境に応じて高さや配置を変えられる柔軟さも大きな強みでしょう。部屋のインテリアに合わせてカラーや素材を工夫すれば、既製品に引けを取らないおしゃれなベッドに仕上げることも可能です。

カラー ボックス ベッドは「安価で収納力に優れ、工夫次第で自分らしい暮らしを演出できるDIYベッド」と言えます。安全面への配慮を忘れなければ、初心者でも挑戦しやすく、日常を少し楽しく変えてくれる実用的なアイデア家具になるでしょう。